2025年第三季度,全球人工智能(AI)行业呈现出剧烈的波动。一方面,OpenAI CEO Sam Altman公开警示“AI泡沫”。另一方面,OpenAI却在9月至10月初以前所未有的规模(远期超万亿美金)与英伟达、AMD、英特尔及甲骨文签署算力合同和股权互换协议,刺激AI算力板块逆势上扬。

本报告综合分析到2025年10月初的最新数据、研究和行业动态,核心结论如下:

AI行业正经历“结构性泡沫”。 应用层(Application Layer)存在严重泡沫,面临洗牌;而基础模型和算力基础设施层则进入了由寡头主导的“军备竞赛”和非理性繁荣阶段。

当前AI技术已触及“效率天花板”。规模法则(Scaling Laws)的边际效用递减明显,性能提升的成本急剧增加,行业急需架构创新。

OpenAI的算力豪赌是多维度的战略行动。 它既是为探索AGI(通用人工智能)储备极端规模的算力资源,也是构建排他性竞争壁垒的手段,同时高度疑似是利用复杂的金融工程手段,为其IPO进行估值管理的关键步骤。

一,市场信号的背离与AI泡沫警示。

Sam Altman在8月所指的“类似99年的互联网泡沫”指的是应用层估值虚高和短期商业化预期泡沫的幻灭,而非AI基础技术的停滞。然而,宏观数据提供了更广泛的警示。

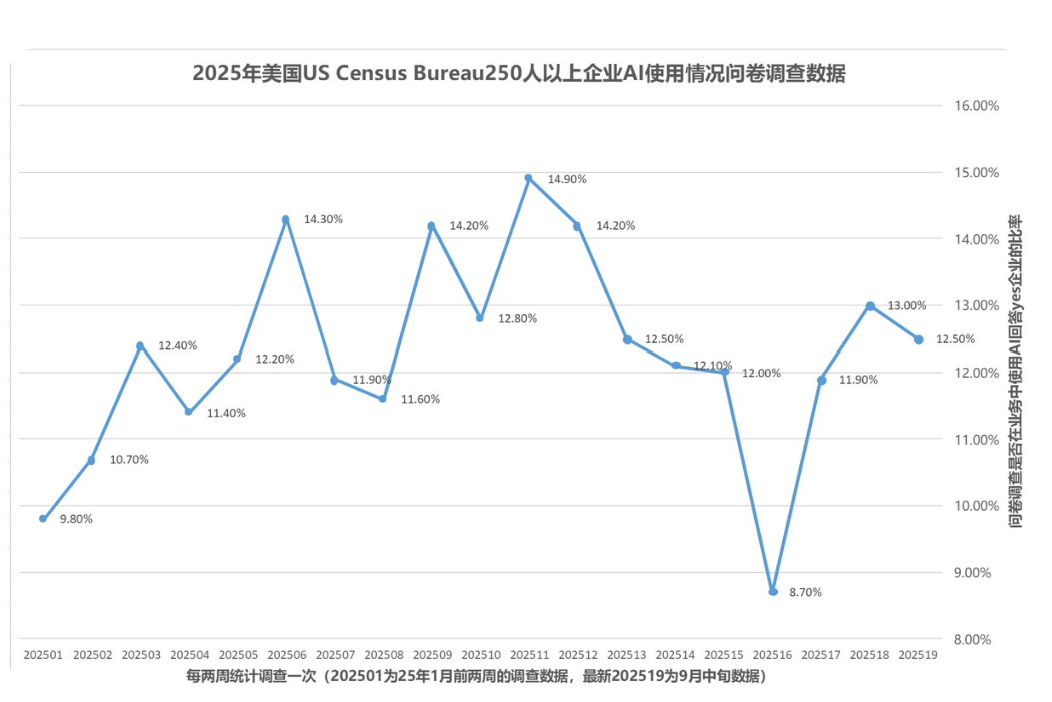

1.1 企业应用端的增速下降

根据美国人口普查局(US Census Bureau)对120万家公司进行的《商业趋势与展望调查》显示,员工人数超过250人的大型企业中,报告“过去两周内使用AI工具生产商品或服务”的比例,从2025年6月的峰值14.90%,下降至8月的8.7%,9月份中旬企稳并小幅反弹到12.5%左右,距离峰值仍有2%的回落。(如下图所示),大企业的AI应用降速震荡和目前超大手笔的AI算力投入形成明显背离。(这种波动也可能反映的是技术“消化期”观望态度或季节性噪音,而非结构性衰退)

1.2 企业遭遇的现实困境:

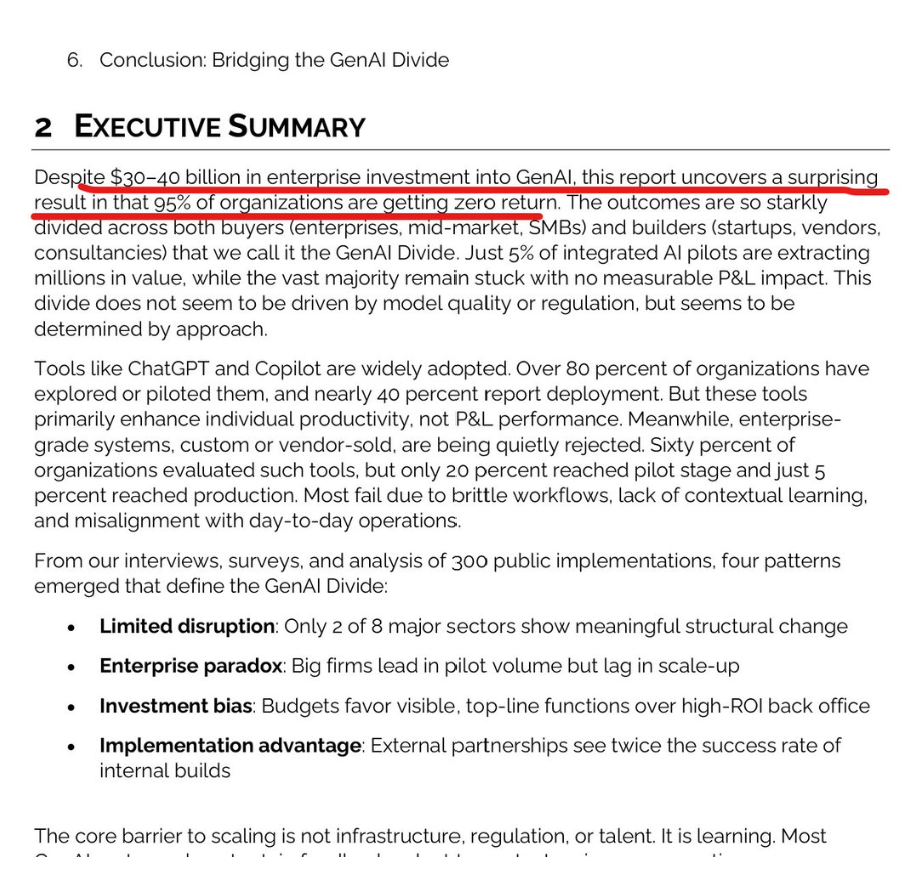

投资回报率(ROI)的困境: 这是最主要的障碍。麻省理工学院(MIT)近期的研究(2025年7月),尽管参与调查的初创企业在生成式人工智能(GenAI)上的投资高达 300–400 亿美元,但高达95%的企业表示从AI技术应用中获得了0回报。剩下5%的企业也仅仅获得数百万美金的回报,这和如此庞大的投入完全不相匹配。

总体拥有成本(TCO)高昂: 大规模部署先进模型的推理成本(Inference Cost)依然非常高,加上数据治理、安全合规和系统集成的隐性成本,使得TCO远超预期。

“试点炼狱”现象: 大量项目停留在概念验证阶段,难以扩展到生产环境,主要受限于模型的“幻觉”问题和可靠性不足。根据MIT的调查数据有60%的组织评估了AI工具,但仅有20%进入试点阶段,只有5%进入实际生产运用阶段。大多数失败是由于工作流程脆弱、缺乏上下文学习以及与日常运营不匹配。

以上内容来自麻省理工学院MIT2025年7月的报告:

The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025

报告来自对300多个公开披露的人工智能项目的系统性回顾,与52个组织代表的结构化访谈,以及在四大行业会议中收集的153名高级领导者的问卷调查数据。需要注意的是,上述报告说明AI应用回报困境主要集中在大部分缺乏专有数据和分销渠道的初创公司,成熟巨头(如Microsoft, Adobe, Salesforce)正通过将AI功能集成到现有工作流中(Copilots),实现提价(ARPU提升)和增加用户粘性。

1.3 SaaS的AI相关支出并不理想。

麦肯锡在一篇2025 年 9 月 22 日关于

SaaS 的报告里提到微软的Microsoft 365 Copilot(定价为30美元/用户/月)是衡量企业为通用型AI助手付费意愿的行业基准。摩根士丹利在2025年第三季度进行的CIO调查显示,M365 Copilot的采用率“并不热烈”(tepid)。更重要的是,该调查显示,CIO们对未来12个月内部署Copilot的预期用户比例出现了下降,

从2025年初的约21%降至17%。这表明企业在度过早期试验阶段后,对ROI的评估变得极为严格,市场正在趋于理性。 据几位 SaaS 领导企业的报告,AI付费在行业内的应用已经出现了一些早期迹象,例如 GitHub 的 Copilot 有近 200 万付费用户。但是,尽管全球企业在人工智能应用程序上的支出比去年增长了八倍,达到接近 50 亿美元,但仍仅占软件应用程序总支出的不到 1%。

1.4 基础设施层的非理性繁荣

与应用端冷却形成鲜明对比的是,9月份AI算力核心个股在OpenAI采购消息刺激下出现了明显拉升。这表明资本市场的资金集中在基础设施层,遵循“淘金热中卖铲子”的逻辑。然而,这种投资与AI软件和服务的短期可预见收入严重脱节,彭博社10月4日的文章“Why Fears of Trillion-Dollar AI Bubble Are Growing”将其比作90年代末过度建设的光纤泡沫,是泡沫的典型特征之一。

1.5 AI前沿技术的突破的放缓

与资本狂热形成对比的是,AI前沿技术的突破步伐在放缓。自2023年GPT-4横空出世后,业界并未在短期内迎来预期中的新一轮飞跃。OpenAI时隔两年多才在2025年推出了GPT-5,但其性能提升并没有达到大众想象的颠覆程度。不少人反馈GPT-5相较GPT-4只是渐进改进。知名AI评论家Gary Marcus更将GPT-5的发布总结为“迟到、过度炒作却又乏善可陈”,这一系列反应表明,新一代模型并未带来革命性飞跃,AI智能似乎在逼近一个瓶颈。

二,智能天花板:效率的极限。

截至2025年10月,当前的AI模型在现有技术环境下已经触及了明显的天花板。但这并非“智能天花板”,而是“效率天花板”。

2.1 规模法则(Scaling Laws)的边际效用递减

“越大越好”的信念正在动摇,AI的进步正变得越来越昂贵。多篇顶级学术论文(综合NeurIPS 2025等会议的最新研究趋势)指出,单纯依靠增加模型参数和训练数据来提升性能的方式正在接近极限。

论文 :

超越Chinchilla:语言模型规模化的收益递减时代

(Beyond Chinchilla: The Era of Diminishing Returns in Language Model Scaling)论文研究机构: Databricks(核心论文作者所在机构)入选福布斯发布的 2023 云计算 100 强榜单,名列第二位)

关键证据: 论文明确指出,为了达到下一个固定的性能提升成本会明显增加(例如相同质量、推理需求 2T token 场景里,Chinchilla-70B 与“计算最优”模型比,FLOPs 只多 1.3%,但实际成本贵 36%)。它用精确的图表展示了“性能提升的边际成本”正在急剧增加,为“天花板”的到来提供了强有力的量化证明,这意味着对AI领域的经典定律规模化法则(Scaling Law)这个大模型预训练第一性原理的重大挑战。2.2 顶级学者的转向信号

部分行业领袖的言论印证了这一趋势,并指明了对架构创新的迫切需求:

Yann LeCun(Meta首席AI科学家) 近期频繁强调:“自回归大型语言模型在通往类人智能的道路上存在根本局限。我们需要能够理解‘世界模型’(World Models)并进行规划的、更节能的架构。”(2025年4月至9月公开采访和推文)。

《Newsweek AI Impact: Yann LeCun Interview》

LeCun 公开宣称 LLM 路线“存在上限”

“LLMs are doomed to the proverbial technology scrap heap in a matter of years due to their inability to represent the continuous high-dimensional spaces that characterize nearly all aspects of our world.”

——Yann LeCun, Newsweek AI Impact Interview这句话说明了自回归语言模型(LLMs)的终局命运。

理由:LLMs无法建模真实世界那种“连续、高维、动态的状态空间”。“Without a model that will allow this massive volume of data to be efficiently mapped into an abstract representation that helps constrain and construct the rules of domain of interest… one has to resort to learning every possible scenario.”

译义:

没有世界模型(World Model)来构建抽象表示,LLM 只能靠穷举全世界的场景,永远无法泛化。2.3 效率创新的努力。

DeepMind与Anthropic的研究动态: 行业领导者正在积极探索比Transformer更高效的架构,包括混合专家模型(MoE)的演进、神经符号混合系统等。

硬件扩展方向: 目前硬件瓶颈正从计算转向内存和互联,技术改进偏向先进封装和硅光子方向。

这些观点表明,行业已经认识到,如果缺乏根本性的架构创新,单纯堆叠算力无法实现质的飞跃。

三,算力指数增长和硬件电力增速的背离。

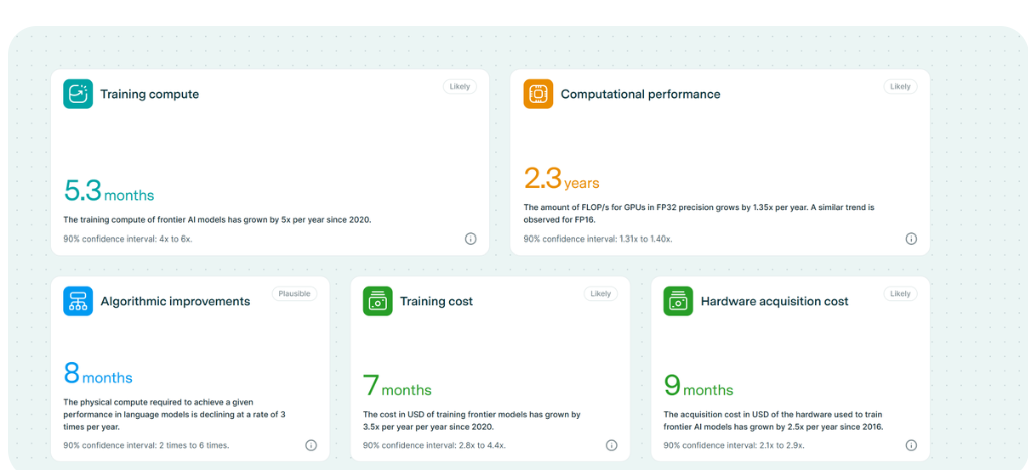

3.1根据EPOCHAI的 AI 模型数据库显示,AI算力增长速度远远超出了硬件性能提升,凸显了人们对人工智能“越大越好”叙事达到极限的担忧。

训练算力:前沿 AI 模型的训练算力每年增长约 5 倍,换算成时间意味着大约每 5.3 个月算力就翻倍。这个增速的置信区间在 4×–6×之间。

计算性能:GPU 的浮点运算能力(FP32)每年只提升约 1.35 倍,FP16 也差不多,这意味着硬件增速远远落后于算力需求,周期大约是 2.3 年翻倍。

算法进步:语言模型的算法效率提升每年约 3 倍,使得达到同一性能所需的物理算力下降,但区间波动大(2×–6×)。

训练成本:用于训练模型的美元成本自 2020 年以来每年增长约 3.5 倍,置信区间在 2.8×–4.4×之间,对应大约 7 个月就翻一番。

数据出处:EPOCHAI

3.2电力需求的指数级增长带来的背离

1)人工智能计算的指数级增长正在推动前所未有的电力需求,这可能会压垮现有电力基础设施。

到 2025 年,全球人工智能数据中心可能需要 10 吉瓦 (GW) 的额外电力容量,这超过了犹他州的总电力容量。如果芯片供应继续呈指数级增长,到 2027 年,人工智能数据中心将总共需要 68 吉瓦——几乎是全球数据中心电力需求的两倍,比 2022 年几乎翻了一番,接近加州 2022 年总电力容量 86 吉瓦。

2)数据中心电力消耗对气候的破坏。

根据 Shift Project 数字专家组成员 Alexandre Theve 的说法,

“生成式人工智能已经占全球数据中心电力消耗的 15%,五年内可能达到 35%,到 2035 年达到 45%。”

Shift Project 的数字研究工程师 Marlène de Bank 表示,到 2030 年,全球数据中心的碳足迹可能会翻两番,从 2020 年的 250 MtCO₂e/年增加到近 920 MtCO₂e/年。

3)本地电网冲击与政策限制

Shift Project 报告描述了爱尔兰的案例:数据中心用电占全国用电比例从2015年的 5% 升至2022年的 20%,政府不得不暂停新的数据中心接入国家电网。

在欧洲范围内,数据中心用电约占总用电的 2.5%,每年增长 7%,预计到2030年翻倍、2035年增至三倍。这种增长使多个国家面临与传统工业和居民竞争电力的“使用冲突”。

建设超大规模 AI 数据中心面临的最大障碍不再是芯片供应,而是电力供应。全球电网基础设施的建设速度是线性的,无法支撑指数级的能源需求增长。正如 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 所言,未来的 AI 发展需要能源技术的“突破”。

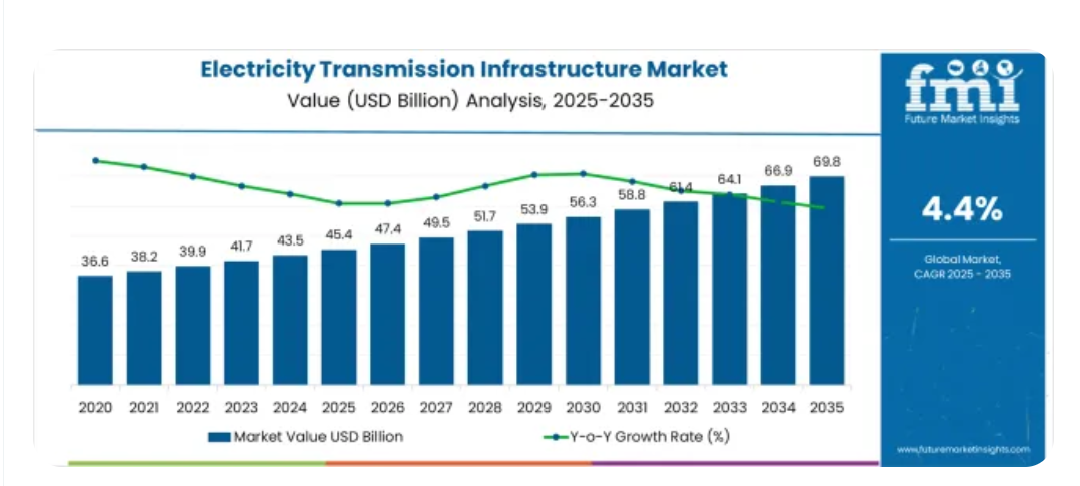

4)电网基础设施的“线性”增长

与飞速增长的需求相反,电网的建设速度受多种因素限制,呈现出更接近“线性”的特征,即每年能够新增的容量相对稳定和缓慢。

根据FMI测算美国输电基础设施市场2025-2035年复合增速只有4.4%

,这和AI算力5.3个月翻倍的增长是完全背离的。

- 资本投入巨大且回报慢:电网是重资产行业,升级和扩建需要数万亿美元的投资。根据 IEA 的数据,全球每年的电网投资额虽然在增加,但其增长速度远跟不上需求。例如,全球电网投资额从2015年的约2600亿美元缓慢增长到近年来的约3000亿美元,这是一个典型的线性增长。

结论: 物理世界的电力生产和传输能力无法满足算力需求的持续指数级增长,能源已成为刚性约束。

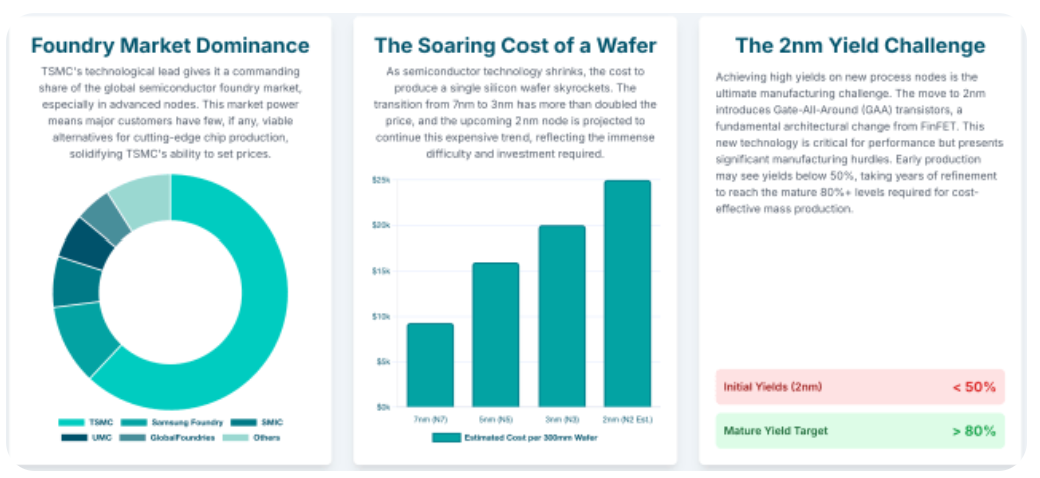

3.3半导体工艺与摩尔定律逼近物理极限

算力增长的核心依赖于在单位面积的芯片上集成更多、更快的晶体管。但在 2025 年,这一进程正面临前所未有的物理和经济挑战。

1)摩尔定律的放缓

在 2025 年,全球半导体制造已进入“埃米时代”(Angstrom),例如台积电的 2nm(N2)工艺和英特尔的 18A 工艺。虽然技术上仍在进步,但其代价和难度呈指数级上升:

物理极限逼近: 当晶体管的栅极长度缩短至 2nm 以下时,其尺寸已接近原子级别。量子隧穿效应变得显著,导致漏电流增加,严重影响芯片的能效和可靠性。

2)先进制程芯片成本激增

据媒体报道,

台积电将

从2026年开始对其5nm以下的先进节点实施5-10%的涨价。然而,最具战略意义的调整将是向 2 纳米 (2nm) 节点的大幅涨价。

与前代晶圆相比,在 2nm 节点上生产的晶圆价格将飙升 50% 以上。目前 300nm 工艺 3mm 晶圆的成本约为 20,000 美元。50% 的涨幅将把单片 2nm 晶圆的价格推高至前所未有的 30,000 美元或更高。

这种急剧上升意味着制造成本现在的增长速度超过了仅靠密度缩放所能抵消的经济效益。这结束了廉价晶体管的时代,扭转了摩尔定律下的趋势。全环栅极 (GAA) 晶体管等技术突破埃尺度的物理学界限,GAA 晶体管使用被栅极包围的堆叠水平硅“纳米片”,这对于扩展到 3nm 以上至关重要。然而,GAA 晶体管的制造比 FinFET “复杂一个数量级”,涉及牺牲层的选择性蚀刻等多步骤工艺,这引入了许多新的潜在故障模式和更高的开发成本。

3)丹纳德缩放定律的终结与“功耗墙”

更关键的是,丹纳德缩放定律(Dennard Scaling,即功耗密度保持不变)早已失效。我们虽然可以在芯片上塞入更多晶体管,但无法同时全功率运行它们,否则芯片会过热。

这导致了“功耗墙”。以 2025 年市场主流的 AI 加速器(如 NVIDIA Blackwell B200)为例,单个 GPU 的热设计功耗(TDP)已达到或超过 1000 瓦。这使得计算密度的提升受到散热能力的严格限制,迫使数据中心从风冷转向昂贵且复杂的液冷技术。

结论: 硬件性能的提升速度已经显著落后于 AI 模型每年 4-5 倍的算力需求增长,且获取算力的单位成本正在急剧上升。

四,OpenAI的万亿豪赌:战略意图深度解析。

在技术面临瓶颈、应用端遇冷的背景下,OpenAI的巨额算力采购行为,是一场融合了技术愿景、战略防御和金融工程的复杂操作。

4.1 技术愿景:为下一代AI架构储备弹药

如果当前的Transformer架构已接近极限,那么探索下一代架构(如世界模型等更强推理引擎)将需要远超当前水平的算力来进行大规模实验和验证。行业研究人员估计,研发和验证新架构所需的算力可能是当前模型训练的10到100倍。OpenAI的采购是面向2027-2030年AGI实现路径的布局。

4.2 战略防御:构建算力护城河与供应链多元化

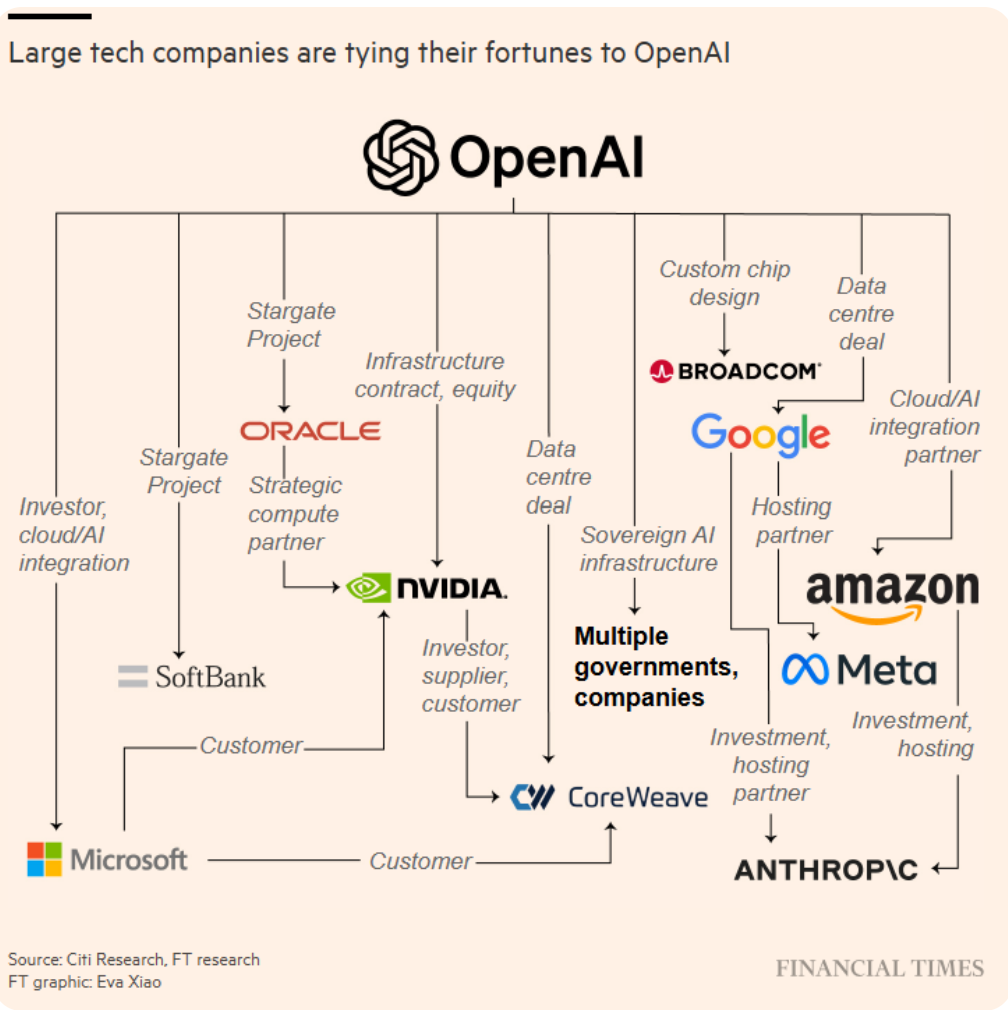

排他性竞争: 通过与英伟达和AMD签署巨额远期合同,OpenAI实际上锁定了全球最先进AI算力卡的未来产能。这极大地抬高了竞争对手(如Google, Anthropic)获取同等算力的成本和难度,构建了深厚的护城河。

供应链多元化: 引入AMD和英特尔(特别是其代工服务)是对Nvidia的战略制衡,减少了单一供应商依赖和地缘政治风险。

4.3 金融工程与IPO准备(核心驱动力)

金融层面的考量是OpenAI此次行动的核心驱动力之一。市场普遍预期OpenAI将在2026年进行IPO,其当前估值已超5000亿美元。

OpenAI 的资本运作已超越传统科技企业的投资逻辑。其近期与 AMD、NVIDIA、Oracle 等巨头签署的合作协议,标志着 AI 产业链正在完成一次“金融工程化”演变——算力不再只是 CAPEX(资本开支),而被重塑为一种 可交易、可证券化的资产类别。

这一变化的核心是两个机制:以股换算力(Equity-for-Purchase) 与 循环收入结构(Circular Revenue)

1)“以股换算力”:AMD 模型的金融创新OpenAI 与 AMD 的合作,是半导体史上前所未有的“金融共生结构”。

表面上,OpenAI 同意在未来采购约 6GW 的 AMD Instinct GPU,价值约 900 亿美元。

但真正的关键在于:AMD 向 OpenAI 授予 约 1.6 亿股认股权证(行权价仅 $0.01)。

这意味着:当 AMD 股价因 AI 芯片需求飙升至 $600 时,OpenAI 的期权账面价值约 960 亿美元,几乎等于 GPU 采购总额。

本质上,OpenAI 以股权激励结构将硬件采购转化为潜在“零成本”资产获取。这种模式形成了一个 “业绩绑定 + 估值共生”循环:

OpenAI 的扩张带动 AMD 收入与股价上升;

AMD 的高估值又反过来提升 OpenAI 持股价值,

从而形成一个可循环再投资的融资闭环,显著降低现金支出压力。这类结构的金融含义在于:

“资本支出即故事(CAPEX as Narrative)”——高额投资被市场解读为未来增长与技术领先的信号,而非负担。

2)“循环收入”:NVIDIA 模型的更直接金融化路径

与 AMD 相比,NVIDIA 的合作逻辑更接近“供应商融资 + 会计循环”。

根据披露,NVIDIA 计划未来十年向 OpenAI 投资高达 1000 亿美元,而这笔资金将被 OpenAI 用于购买 NVIDIA GPU。高盛(Goldman Sachs)将此结构定义为 “Circular Revenue”(循环收入):

资金先由 NVIDIA 投入 OpenAI,再通过 GPU 采购流回 NVIDIA 的营收端,账面上形成收入增长,实质上是 供应商融资与收入自循环。

这类会计结构在短期内显著放大了营收与估值弹性,但收益质量下降,必须以持续流动性支持为前提。4.4 openai的资金结构与现金流真相

尽管金融设计巧妙,但高盛的分析揭示了OpenAI背后巨大的资金缺口。在计入数据中心建设和“星际之门”项目等千亿美元的资本承诺后,其财务结构呈现严重失衡:高达75%的资金需求依赖外部资本的持续注入,而其自身业务收入的贡献仅占17%。这表明,OpenAI庞大的基础设施帝国完全建立在金融市场持续提供充裕流动性的基础之上。

这种结构性依赖带来了四大核心风险:

信贷与增长风险:整个生态系统建立在用户和收入将实现指数级增长的假设之上。如穆迪对Oracle(OpenAI的主要云服务商之一)发出的警告所示,对单一客户的过度依赖构成了显著的信贷风险。一旦增长假设破裂,循环融资结构可能面临崩溃。

成本纪律风险:OpenAI管理层公开表示盈利并非其优先事项,这种“不计成本”的扩张心态在资本宽松时期是优势,但在市场紧缩时则可能成为致命缺陷。

结构性行业风险:NVIDIA的客户群正从传统、稳定的超大规模云厂商,转向依赖外部融资、波动性更高的人工智能初创公司和主权AI基金。这虽然短期内驱动了收入增长,但也显著放大了整个行业的估值与系统性风险。

地缘风险,目前世界先进的算力芯片基本都是由台积电代工,一旦台海地缘出现大幅动荡,OpenAI和整个AI行业都会受到显著冲击。

4.5竞争对手为什么没有跟随?

谷歌、微软和Meta没有采取类似的激进外部采购和股权互换策略,原因在于其结构性差异:

垂直整合与自研芯片:这些超大规模云服务商拥有庞大的数据中心基础设施,并大力投入自研芯片(谷歌TPU、微软Maia、Meta MTIA),对外部供应商的依赖度相对较低。

财务结构差异:它们拥有充沛的现金流,且作为成熟的上市公司,不需要像OpenAI那样通过激进的外部交易来提振估值。

OpenAI的独特性在于它是技术领导者,但却是基础设施的依赖者,这决定了其激进的外部合作策略。

五,宏大的金融实验。

结合以上分析,我们对OpenAI最近一个月的资本运作判断如下:

5.1 金融戏法。

OpenAI 的“万亿算力帝国”不仅是技术投资,更是一场 以未来预期为抵押的宏大金融实验。 其核心逻辑是 Circular Financing(循环融资):通过资本市场预支未来现金流、以估值换资源、以资源换故事。

实际上就是讲了一个宏大的故事:

“OpenAI 花得越多、AI生态涨得越快。”

这形成了典型的 “共生估值循环(Symbiotic Valuation Loop)”:

OpenAI 的订单 → 供应商收入与股价上升 → 供应商持股 OpenAI → 反向维护 OpenAI 估值 → OpenAI 以更高估值再融资。

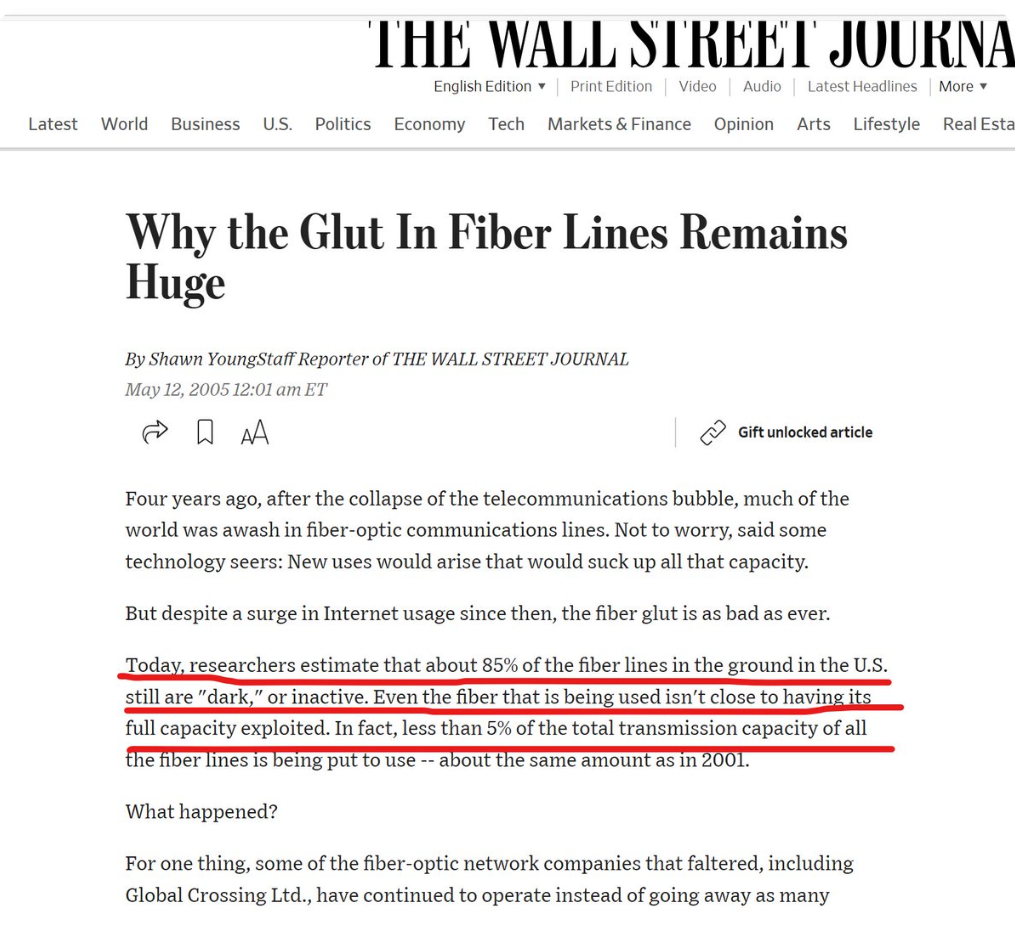

这与 2000 年互联网泡沫中“互相持股 + 广告预付款,光纤容量互换”结构极为相似,只是这次标的是 GPU 与算力,而非流量与点击。它可能成为“AI 工业革命”的金融基石,也可能沦为一次“信用泡沫 + 杠杆幻觉”的重演。

但无论结果如何,OpenAI 与全球资本市场已共同坐上人类金融史上最大的一张赌桌,赌注就是AI的未来。5.2 2000年互联网泡沫的经典“光纤泡沫”的故事

OpenAI今日所采用的复杂金融结构,在某种程度上与2000年互联网泡沫时期的金融创新有相似之处,即都是为了支撑超常规的增长预期。回顾当年的教训,尤其是电信行业的“光纤泡沫”,能为我们评估当前AI基础设施热潮的风险提供宝贵的历史视角。

1)宏观背景:非理性繁荣与万亿美元的“信息高速公路”豪赌

在2000年前后,全球正处在从窄带向宽带过渡的黎明期。受到互联网泡沫的巨大影响,市场对未来带宽的需求被无限夸大。在这种集体性的乐观情绪驱动下,全球电信运营商和投资者掀起了一场史无前例的光纤网络建设狂潮。

1990 年代后期,在互联网流量呈指数级增长的预期的推动下,对光纤基础设施进行了大量投资。公司铺设了广泛的光缆网络,导致产能严重过剩。到 2001 年,据估计只有 5% 的光纤在使用中,导致电信崩溃,造成行业内重大财务损失和破产。

灾难性后果:大约 900 亿美元的光纤是在互联网繁荣的鼎盛时期铺设的。一些电信和技术高管以及华尔街分析师的预测推动了光纤铺设的狂潮,即互联网流量将每 100 天翻一番,而且看不到尽头。当这些预测落空时,电信行业在 2000 年陷入了长期低迷。过度投资导致网络资源严重闲置,到2003年,美国光纤网络的平均利用率暴跌,巨额投资无法产生回报,高额贷款建成的光纤网络变成了“沉没成本”。这直接导致运营商陷入严重财务危机,大量公司(如Global Crossing)宣告破产,行业陷入残酷的价格战,利润急剧下滑。同时,虚假繁荣也重创了上游的光通信设备制造商,它们在高额研发和生产上押下重注,最终沦为泡沫的牺牲品。

2)以会计欺诈掩盖经营困境——“光纤容量互换”

在这种宏观背景下,为了在资产负债表上掩盖巨额投资无法产生回报的窘境,并向华尔街持续展示虚假的“增长”,电信巨头们诉诸于一种臭名昭著的会计欺诈手段——“光纤容量互换”(Fiber-Optic Capacity Swaps)。

操作核心:该欺诈利用了对“不可撤销使用权”(Indefeasible Rights of Use, IRU)的会计漏洞。两家公司,例如A和B,会进行一笔“空心互换”(Hollow Swap)交易:

A公司向B公司“出售”价值1亿美元的IRU,并根据会计准则将这笔钱立即确认为当期收入。

同时,A公司向B公司“购买”价值1亿美元的IRU,并将这笔支出作为资本性支出(CAPEX),在未来长达20-25年的时间里缓慢摊销。欺诈效果:通过这种无实质经济意义的交易(通常没有现金流动),两家公司都凭空创造了巨额的当期收入和利润,成功地向投资者描绘了一幅业务繁荣的假象,而相应的成本则被隐藏并推迟到遥远的未来。

3)光纤泡沫和目前AI基建的区别:

利用率: 当年的大量光纤是“暗光纤”(未使用);而当前的GPU一经部署大部分投入使用,大部分的GPU算力并不是未使用,而是被浪费。

护城河: 光纤是高度同质化的商品;而AI算力,尤其是NVIDIA的GPU,由于CUDA生态系统的存在,具有极强的用户粘性,护城河远深于当年的光纤设备商。

结论与启示:“光纤泡沫”的悲剧深刻地揭示了,当一个行业被革命性的技术前景和脱离实际的增长预期所驱动时,巨大的资本错配和金融操纵风险便会随之而来。今天AI领域的万亿级投资浪潮,与当年何其相似。虽然OpenAI的金融工程在结构上更为复杂,但其核心同样是利用未来的增长预期来为当前的巨额投入进行融资和背书。历史警示我们,必须审慎区分由真实需求驱动的有序投资,和由投机狂热催生的增长幻觉。

5.3 AI行业是否处于泡沫中?

是的,但目前看是一个结构性泡沫。

应用层:存在严重泡沫。随着企业采用率下降和ROI难以验证(如MIT研究所证实),大量初创公司将面临困境。

算力行业:处于由头部玩家驱动的非理性繁荣中。其估值已经透支了未来数年的增长预期,并与短期内的AI变现能力严重脱节。

目前的AI是否遇到了明显的天花板? 对于当前的Transformer架构,我们已经遇到了“效率天花板”——性能提升的成本过于高昂。但这预示着行业需要寻找新的、更高效的技术范式。

“结构性泡沫”的本质:基于不确定性的押注

从资本结构视角看,当前AI行业的估值膨胀并非单纯的周期性泡沫,而是典型的“结构性泡沫(Structural Bubble)”。

其形成逻辑在于:未来收益的分布呈现极端不对称性。若通用人工智能(AGI)出现突破性“涌现效应(Emergent )”,则现阶段的超前投入可在未来形成指数级回报,所有资本开支都将被事后合理化;

若涌现未能在可预期时间内发生,算力与资本投入的边际收益将迅速递减,行业产能与估值将同时进入“结构性过剩”状态。

换言之,这不是市场参与者的认知偏差,而是一种对未来的“概率押注”——

所有资金都在围绕一个低概率、高收益的事件进行配置。

正因这种收益函数的不对称,泡沫成为系统性结构的一部分,而非噪音或误判。“结构性”风险:高变数的“涌现”变量

此轮泡沫的核心风险,并非传统的市场竞争或经营不善,而是一个高变数的结构性变量——AGI的出现时点与概率。

传统估值模型失效:贴现现金流(DCF)等标准估值模型在此失效,因为模型中最关键的终值(Terminal Value)和增长率假设,完全取决于一个二元事件是否发生。任何对AGI出现概率的微小调整,都会导致估值结果的剧烈摆动,使其失去参考价值。

信念驱动的资本循环:正因为回报的二元性和不确定性,才催生了如OpenAI与NVIDIA之间的“循环收入”等非常规金融工程。整个体系依靠“信念”而非“财报”来驱动:只要市场持续相信AGI的实现可能性,并看到“通往AGI”的路径上不断有新的技术进展(如GPT-5、GPT-6),资本的循环就能得以维持。反之,一旦信心动摇,或技术进展无法满足市场预期,整个结构将面临系统性崩溃的风险。

六,应对“结构性泡沫”的投资框架与策略建议。

6.1 理解机制:这是“高变数的结构性泡沫”。

所谓结构性泡沫,它源自一个根本事实:AGI 涌现的高变数,因此整个市场被迫以资本投入的形式“逼近真相”。

这种博弈具有探索性属性,类似早期互联网时代。因此,试图“做空”这类泡沫不确定性很高,因为你很难量化群体的情绪;理性策略是在泡沫内部构建对冲模型。6.2 投资原则:

在结构性泡沫中,理性投资者的目标不是预测泡沫破裂,而是设计能够对冲潜在风险的资产组合。

若 AGI 涌现成功 → 配置中的“AI押注端”爆发;

若 涌现失败或延后 → “现金流端”稳定防御,避免出现大幅回撤;

在此期间,利用市场的流动性误价,进行周期内套利而非结构性押注。

1)参与,但不依赖(Participate Without Dependence)

AI 产业的估值周期已金融泡沫化,价格驱动更多源于资本循环与叙事自反馈,而非基本面需求。

投资者应以“系统性敞口”替代“单一押注”:技术面趋势多头前提下,主要配置宽基ETF与主题ETF,如:

A股:创业板ETF ;

美股:SOXX(半导体)、SMH(芯片);避免对单一AI概念股或未盈利初创公司进行重仓押注。

寻找“瓶颈”中的Alpha:从高估的算力芯片转向相对低估的能源电网升级与冷却技术公司,在应用层洗牌中,减仓商业模式不清晰的AI初创公司,长线关注具备强大现金流、已有稳固客户基础,并能有效集成AI功能的成熟SaaS巨头。

策略目标:获取行业系统性收益而非“个股重仓押注”,出现风险随时转为防守。

2)绝对避免杠杆。

在结构性泡沫环境下,价格波动往往非线性放大。

任何形式的杠杆(包括融资、衍生品放大、隐含杠杆结构性产品)都将显著降低生存概率。历史经验表明,互联网泡沫、房地产泡沫、加密泡沫中出局者的共同特征是使用杠杆。

在不确定性主导的市场中,现金流和耐心才是最高的阿尔法(Alpha)。

3)追踪“流动性源头”,而非“信息噪音”。

结构性泡沫的破裂通常并非因为技术失效,而是资金链断裂。

真正的领先指标在资金来源的持续性与质量。

需重点监测三类指标:

供应商融资比率:代表“以货抵钱”的程度,上升说明系统杠杆化在加重。

AI商业化进展:尤其关注超大型公司的AI商业化使用比率。

主权基金与大型科技企业 CapEx 节奏:这是全球AI流动性的根源,若增速转负即为拐点信号。

当上游投入增速持续高于终端商业化进展时,泡沫往往进入“信用衰竭期”。

4)技术信号触发下的防御性策略。

当核心AI或科技资产跌破关键技术支撑位(如 20或60 日均线)或出现明显的趋势反转信号(MACD 死叉、顶背离等),应主动执行资产的防御性再配置,将风险敞口转向具备现金流与流动性支撑的安全资产。

固定收益类资产

短期国债 / 高评级公司债券:提供稳定收益与资金避险功能,能够在风险偏好收缩阶段对冲股权波动。

优先选择信用等级bbb,或A以上的债券产品,以兼顾收益率与流动性。

战略逻辑:在结构性泡沫的晚期阶段,收益率曲线趋平、风险溢价扩大,固定收益资产的相对吸引力提升。

现金与等价物

维持适度的现金头寸,以便在市场出现系统性调整或错杀时具备流动性捕捉能力。

建议配置 10%–20% 浮动现金比率,可通过货币基金或短期债券实现。

稳定行业高红利蓝筹股

适度转向与 AGI 概念低相关的防御性行业:公共事业、医疗保健、必需消费等。

这些板块具备刚性需求与现金流护城河,估值受科技周期影响较小,可在AI板块回调期间提供相对收益。

策略逻辑:在结构性泡沫中,防御性资产并非对立选择,而是下一轮创新周期的资金蓄水池。

总结:面对结构性泡沫,最优策略不是预测何时破裂,而是以高稳定性的系统性敞口参与未来(ETF),通过防御性现金流资产来抵御泡沫。这种结构化的方法,能让你在不确定的未来中,无论最终是泡沫破裂还是奇点降临,都能立于不败之地。

七,AGI短期有可能实现吗?

答:5年内实现AGI的概率非常低。

目前所有关于 通用人工智能(AGI) 的讨论,仍停留在推测性阶段。

尽管模型规模、算力投入和推理效率正持续提升,但业界尚未出现任何具备真正自主目标生成、持续动机维持或跨模态世界建模能力的系统。

从产业与技术路径看,AGI在未来五年内实现的概率极低,主要基于以下原因:

架构瓶颈。

现有主流架构(Transformer系列)在逻辑推理、长期记忆与因果规划上存在结构性限制。

Yann LeCun 等一线学者已指出,自回归语言模型缺乏“世界模型(World Model)”能力——无法进行真正的自主推理与规划。能耗与算力约束。

根据Epoch AI与SemiAnalysis的估算,要支撑百亿参数级模型实现接近人类水平的常识推理,所需算力较现有系统仍需提升 2–3个数量级,其能源消耗与成本在物理与经济上均难以承受。数据与反馈瓶颈。

语言与代码数据已接近饱和。缺乏可规模化的“具身反馈”环境,使模型无法建立持续自校正的世界表示。认知与意识机制未知。

当前科学对意识、自主意图与主观体验的生成机制缺乏理论统一框架,AGI能否具备“类人思维”仍是哲学与神经科学的未解命题。

在未来五年内,实现具备自主思维能力、目标导向性、与人类中位数认知水平相当的AGI的概率极低。

更高的可能性是:AI系统在垂直领域持续强化“专业智能(Specialized Intelligence)”,而非出现跨域的通用智能(AGI)。

引用:

本文分析引用了公开报道和权威数据,包括OpenAI与NVIDIA/AMD等公司的官方公告、路透社等媒体对AI算力合作和企业投资的报道、Apollo首席经济学家的统计解读、New Yorker等对GPT-5发布反响和技术趋势的深度报道,以及OpenAI CEO等业内人士的公开发言等。这些资料共同勾勒出2025年AI行业泡结构性泡沫图景,为本报告结论提供了依据。

免责声明与版权声明

本报告由 和讯邢者狩猎营守中依据公开资料、行业数据及合理推断独立撰写,仅供学术研究与市场分析之用,不构成任何形式的投资建议、法律意见或买卖邀请。

报告中的观点、结论与推测仅代表作者在撰写时的判断,可能随市场、政策或技术环境变化而调整。作者不对因使用本报告内容所导致的任何直接或间接损失承担责任。

报告所引用的资料均来源于被认为可靠的公开渠道(包括但不限于:公司公告、行业报告、新闻媒体、学术文献及专业数据库),但作者对其准确性、完整性或时效性不作任何明示或暗示保证。

本报告的所有文字、数据、图表及结论版权均归 和讯邢者狩猎营守中 所有,未经书面许可,任何机构或个人不得以任何形式复制、转载、引用或分发本报告的全部或部分内容。

若因引用、转载本报告内容而产生任何争议或法律后果,责任由使用者自行承担。

作者保留对本报告内容进行修改、更新与最终解释的权利。